Depuis trois ans, le groupe immobilier Chessé, à travers son fonds de dotation Encore !, propose à des artistes de disposer des espaces de l’hôtel de Craon dans le centre de La Rochelle et de s’y installer pour une résidence de 3 mois de création; Cette année, sous la houlette de la commissaire d’exposition Salimata Diop, les artistes Thomas Cap de Ville , Hanna Dubey, Sheelinda Rabaté , Céleste Richard-Zimmermann et Carlota Sandoval Lizarralde ont investi les lieux pour une exposition intitulée De la fécondité des ruines. Compte-rendu des étudiant·es de la CPES-CAAP du lycée Valin.

En amont de la visite la classe CPES-CAAP, a pu bénéficier de la table ronde au sein du lycée Valin, ”Entre regards et écritures : autour de la résidence de Craon”, qui leur a permis de se familiariser avec le lexique artistique durant un échange entre cinq critiques d’arts et la commissaire d’exposition. Cette rencontre publique avait comme but de présenter le travail des artistes mais aussi le métier de critique d’art.

Carlota Sandoval Lizarralde est la première artiste visible lorsque l’on pénètre dans le bâtiment délabré de l’hôtel de Craon. C’est une artiste plasticienne de nationalité colombienne, née en 1996 à Bath en Angleterre. Elle est diplômée de l’ENSA de Nice, la Villa Arson. Au sein de la résidence, elle a réalisé plusieurs œuvres sur des toiles de coton avec des craies grasses. Son processus artistique se déroule en deux phases. Dans un premier temps elle peint ses toiles dans son atelier, au sol, sans esquisse préalable mais avec un long travail d’élaboration de la toile en amont. Puis, dans un second temps elle va dessiner l’espace avec ses dessins durant l’installation des œuvres.

Ce travail en deux temps est visible avec cette exposition avec cette toile verticale de 5 mètres de long qui est disposée sur un échafaudage. De plus, pour l’installation d’une autre toile, elle l’a suspendue devant un mur violet, repeint à l’occasion après des échanges avec la commissaire d’exposition. Son choix s’est porté sur la couleur violette, qui est rarement présente dans ses œuvres, cette couleur vive en fond de pièce invitant aussi les spectateurs à entrer. De manière générale, ses œuvres sont très colorées et représentent des formes très organiques, dans le désir de laisser le spectateur imager leurs sens. ”Quand tu travailles avec une forme organique, tu offres plusieurs points de vue des spectateurs”. Néanmoins il y a certains motifs récurrents comme ce qu’elle appelle “le cheveux flamme” et “la feuille papillon”.

Avec son choix de médium, la craie grasse qui est un écho à son enfance, elle dispose d’une large palette de couleurs vives et récemment fluorescentes. Offrant ainsi de beaux contrastes associés à des motifs pop, faisant référence à son origine colombienne et à la culture américaine. A travers ses œuvres elle évoque l’idéalisation de son enfance et la mémoire du souvenir.

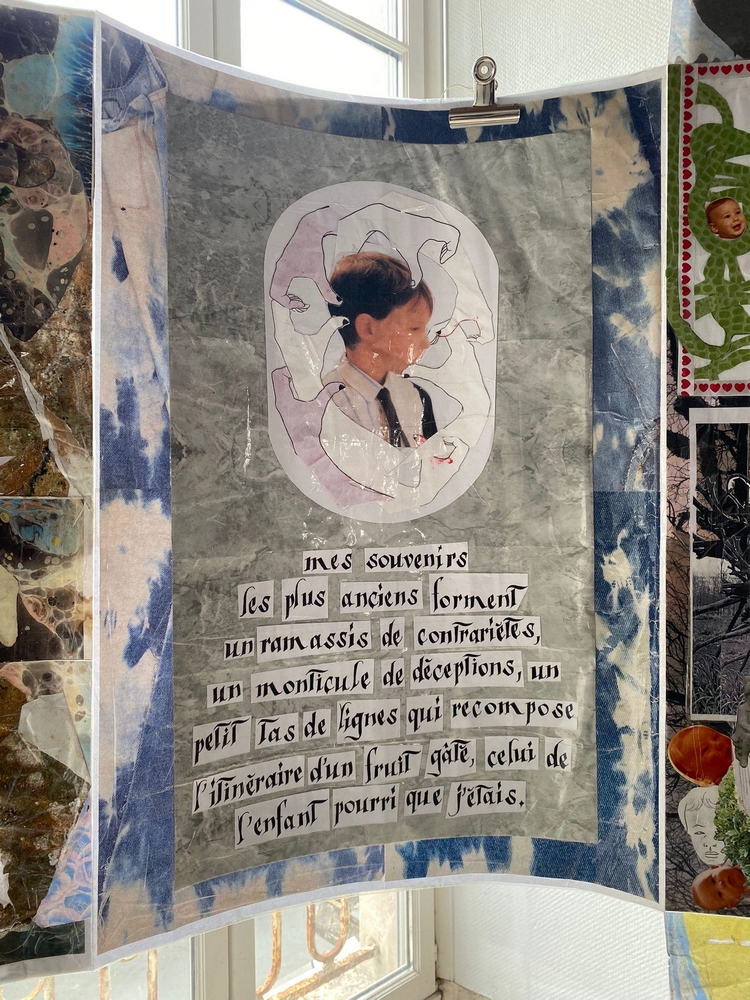

Puis, lors de l’exposition, nous avons pu découvrir le travail de Thomas Cap de Ville, un artiste né en 1978 qui vit et travaille à Paris. Son univers est très lié aux souvenirs, à l’adolescence et à l’idée de garder des traces de la vie. Il aime accumuler des objets, écrire, photographier et raconter des histoires comme on le ferait dans un journal intime.

Pour cette exposition, il a choisi de présenter une œuvre originale : un très long parchemin suspendu, à hauteur d’homme. Il y écrit sa vie comme une sorte de récit continu, un peu à la manière des enluminures. Tout autour du texte, on peut voir des collages avec des photos de lui enfant, mais aussi des images et objets symboliques qui comptent pour lui. L’ensemble ressemble à une grande chronique intime qu’il partage avec le public. Un des passages du parchemin : « Mes souvenirs les plus anciens forment un ramassis de contrariétés, un monticule de déceptions, un petit tas de lignes qui recompose l’itinéraire d’un fruit gâté, celui de l’enfant pourri que j’étais ».

Thomas Cap de Ville

Avec cette phrase, on voit que l’artiste ne cherche pas à embellir son passé. Au contraire, il parle de son enfance avec beaucoup de sincérité, parfois même de manière dure. Son œuvre est comme une façon d’assumer ses souvenirs, même les moins agréables, et de les transformer en quelque chose de créatif. Thomas Cap de Ville expliquait qu’il aime écrire des livres pour lui et pour sa famille, comme une manière de garder la mémoire. Avec ce parchemin, il a voulu adapter ce travail plus personnel à un format d’exposition, pour que les visiteurs puissent aussi entrer dans son univers

Dans la continuité de la visite, les étudiant·es ont pu contempler l’univers artistique de Céleste Richard Zimmermann. Elle est une artiste plasticienne et sculptrice née en 1993 à Mulhouse, et est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Nantes.

Au sein de l’exposition elle présente des sculptures sur polystyrène suivant la technique du bas-relief, dont certaines à l’effigie de chiens. Dans son travail elle mêle histoire contemporaine et mythologie, ainsi au cours de la résidence elle a pu s’interroger sur le passé du lieu de création et d’exposition, l’Hôtel de Craon (qui fut tour à tour logis aristocratique, tribunal et hôtel de Police jusqu’en 2017). Sur les parois des murs de sa salle d’exposition, on peut ainsi retrouver plusieurs chiens de police en reliefs, faisant écho à l’ancien commissariat que fut ce lieu.

Céleste Richard-Zimmermann est une artiste qui s’inspire d’histoires, de faits divers ou de croyances populaires. Elle aime les transformer pour en faire des récits à la fois drôles et un peu tragiques. Souvent, elle utilise des animaux pour parler des comportements humains, ce qui apporte de l’humour et du décalage. Elle travaille avec différents médiums comme la peinture, la sculpture ou l’installation, ce qui rend son univers très varié.

Avec son travail, elle cherche à nous faire réfléchir sur notre société et sur nos contradictions, tout en gardant une touche de fantaisie. Ses œuvres mélangent humour et observation, et elles donnent un regard original sur le monde d’aujourd’hui.

Compte-rendu co-rédigé par Romane Masion-Tivenin et Jane Pouyleau

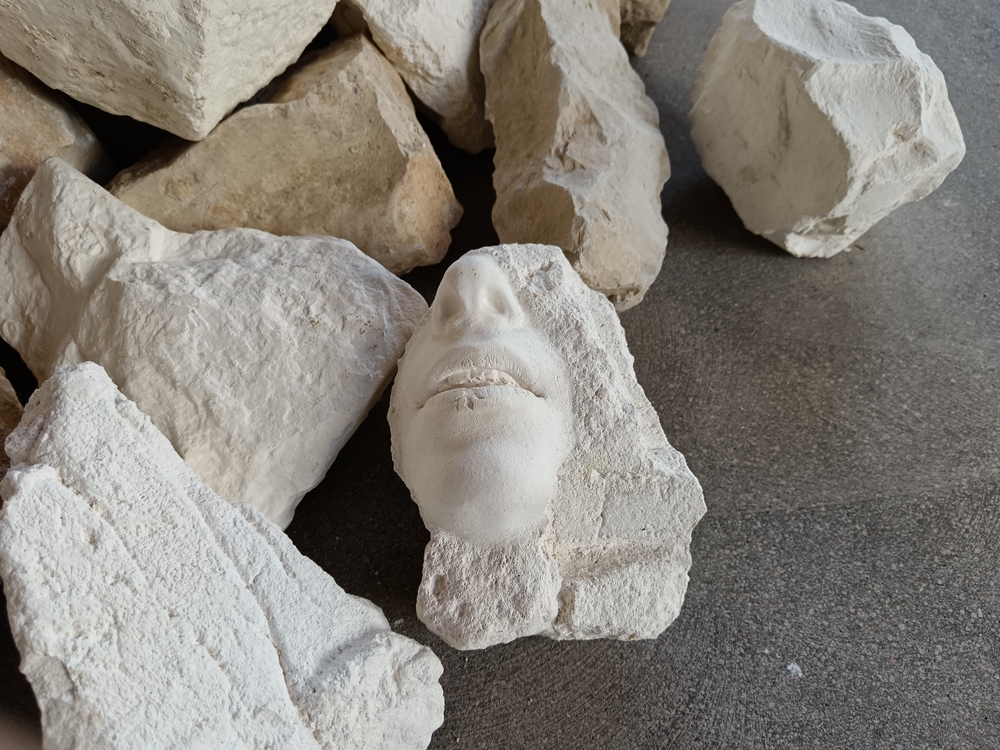

Sheelinda Rabaté se définit comme plasticienne. Sa pratique se construit autour du corps qu’elle fragmente et réinvente principalement par le moulage. Cette technique lui permet de travailler directement à partir du réel et de produire des empreintes sensibles, à mi-chemin entre présence et absence. Elle s’exprime surtout par le volume et l’installation et délaisse dessin et peinture qu’elle juge moins adaptés à sa démarche. Par sa formation, son travail fait se croiser arts plastiques et sociologie (qu’elle a étudié en parallèle de sa formation à l’ESAD TALM à Tours). Elle interroge la relation entre intime et collectif, l’impact des contraintes sociales sur l’individu et la façon dont le corps devient à la fois mémoire, interface et champ de tension.

Les Maux, est une installation sonore qui se présente sous la forme d’un tas de pierre issues de chantiers, disposées à même le sol. Certaines d’entre elles portent des moulages de bouches humaines. Chacune est associée à un secret ou à une parole intime confiée à) une personne, puis transmise par la voix d’un·e autre La pierre évoque la solidité, le poids, la ruine. En contraste, la bouche est un organe de souffle, de communication. Le spectateur se retrouve face à un amas silencieux où chaque pierre semble retenir une parole figée. L’œuvre met ainsi en tension poids et légèreté, silence et expression, intime et collectif.

Ces fragments de visages anonymes composent une mémoire partagée, à la fois cachée et exposée. Le spectateur est amené à réfléchir à ce qui se dit, à ce qui se tait, et à la manière dont les secrets pèsent sur chacun·e.

Dans une grande pièce, cinq torses moulés de dos sont suspendus à hauteur d’homme. Leurs surfaces sont ajourées de motifs ornementaux inspirés de la ferronnerie. Dans cette pièce, Les Sentinelles, la figure du dos, symbole de vulnérabilité est ici transformée en présence protectrice. Ces silhouettes flottantes apparaissent comme des gardiens silencieux, des « sentinelles » tournées vers l’extérieur à travers les fenêtres. L’ornementation découpée ouvre les corps à la lumière, créant un jeu de transparence entre intimité et espace public. Les torses deviennent à la fois mémoires habitées et des présences anonymes, en résonnance avec le lieu historique qui les accueille.

Cette installation traduit bien la réflexion de l’artiste sur l’interface entre corps individuels et espace collectif. Elle questionne la façon dont chacun·e porte en soi des traces, des histoires toute en étant traversé par un environnement plus large.

Les entravés, la dernière installation, occupe un e pièce en ruine. De nombreux pieds moulés en plâtre sont dispersés sur le sol, chacun étant traversé par une tige de fer à béton. Le pied, mouvement et élan vital est ici empêché. Ces barres d’acier rappellent l’ossature des bâtiments, mais aussi les structures invisibles qui conditionnent la vie humaine : normes sociales, contraintes collectives, poids du passé.

Organiques et métalliques à la fois, ces pieds semblent spectraux, artificiels. Leur dispersion dans l’espace délabré accentue cette impression de tension : un désir de marche et de liberté, contredit par l’entrave et l’immobilité.

A travers ces trois installations, l’artiste propose une réflexion à la fois sensible et sociale sur le corps. Fragmenté, entravé, ornementé ou figé, il devient mémoire, interface et témoin. L’association du moulage et des matériaux bruts comme la pierre ou l’acier, confère à ses œuvres une dimension universelle : elle parle de l’intime mais aussi de la condition humaine dans son rapport au collectif et à l’espace. Son travail nous invite à réfléchir à ce qui nous construit, à ce qui nous limite et à la manière dont nos corps portent, parfois malgré eux, les traces de notre histoire et de notre société.

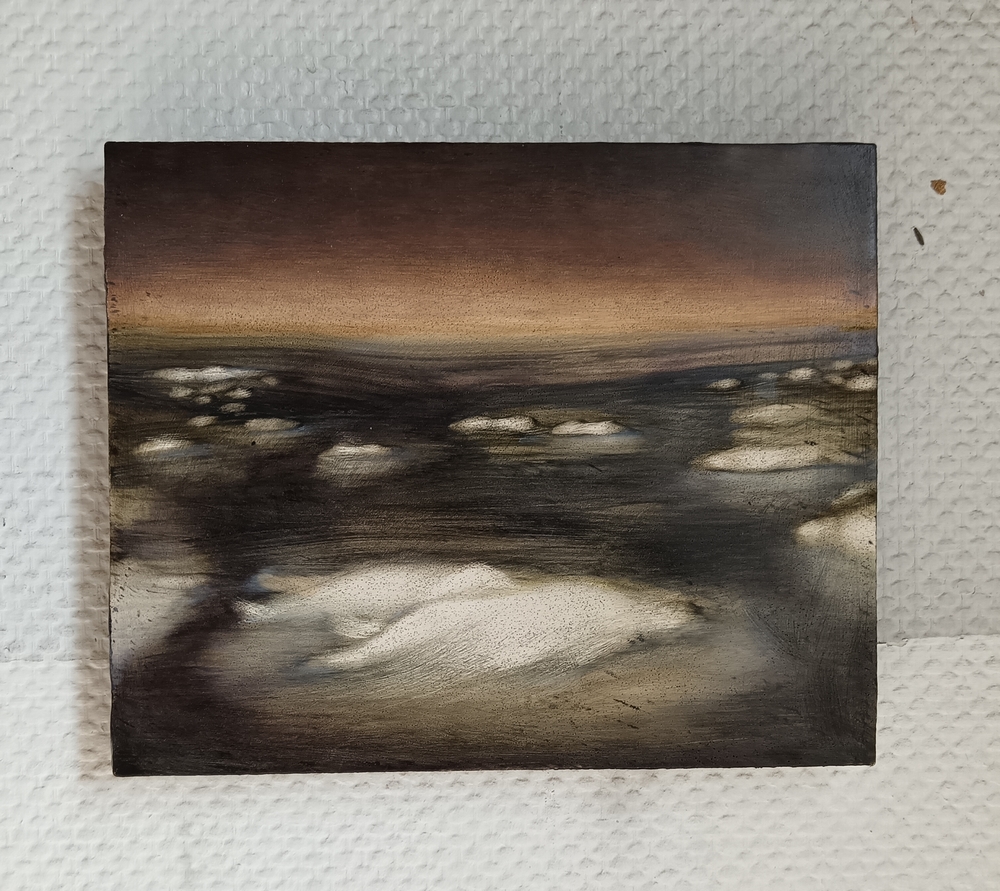

Hanna Dubey évoque son parcours, formée d’abord au dessin et aux techniques d’impression (lithographie, gravure), elle s’oriente progressivement vers la peinture. Elle travaille sur bois plutôt que sur toile, en raison d’une technique artisanale héritée de la Renaissance consistant en un enduit traditionnel pour préparer les supports constitué de fines couches. Ce choix confère à ses œuvres une matérialité lourde, physique, mais aussi une profondeur lumineuse grâce au travail de stratification.

Ses peintures s’inscrivent dans une réflexion sur la sidération et le sublime : confrontation entre émerveillement et terreur, notamment face à l’immensité des paysages désertiques.

Le désert du Texas qu’Hannah découvre lors d’une résidence à Marfa dans le cadre de ses études aux Beaux art de Nantes, devient un point de départ pour penser l’impression de vide, d’étrangeté et de menace.

Elle construit ses œuvres à travers un mélange d’images d’archives d’images mentales et de souvenirs. Certaines archives scientifiques, comme ces images de chercheurs des années 1950 manipulant des matériaux radioactifs sans protection, l’inspirent particulièrement : elles symbolisent la perte de maîtrise humaine face à la nature et à l’énergie. Ces images nourrissent une peinture où se croisent apparition et disparition, mutation et instabilité.

La référence au sublime philosophique est centrale, elle cherche à saisir ce qui dépasse l’entendement humain, ce qui échappe à la maîtrise et provoque fascination et effroi. Elle interroge également les tensions entre destruction et régénération, apocalypse et renaissance, en proposant une vision à la fois post-apocalyptique et porteuse d’espoir. En résidence, elle se laisse imprégner par l’histoire et l’architecture du site. Les murs marqués, la lumière et les volumes deviennent sources d’inspiration. Certaines toiles intègrent même des éléments architecturaux du lieu, renforçant l’idée de mémoire, de délitement et de réinvention du monde.

Sa peinture repose sur un processus patient et méthodique, superpositions de couches, recherches de lumière par transparence plutôt que par contraste, stratification minutieuse qui confère profondeur et vibration à la surface picturale. Cette approche rejoint son intérêt pour les phénomènes de métamorphose et d’énergie.

Compte-rendu co-rédigé par Inès Gagnière et Gabrielle Utasse