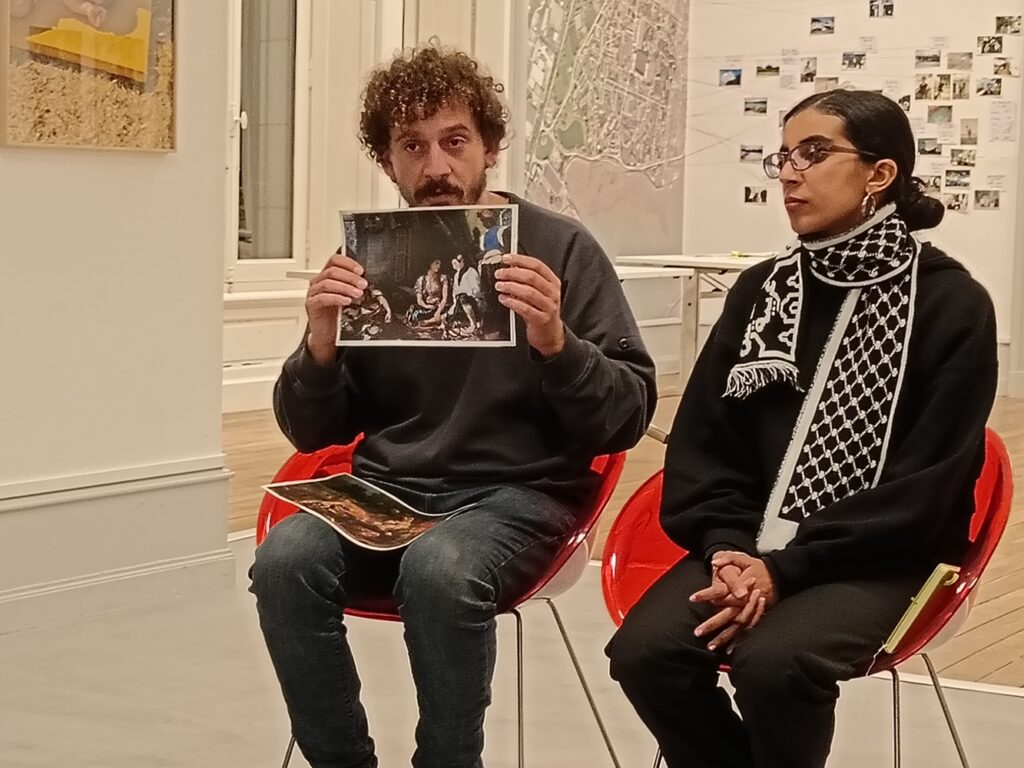

Le jeudi 16 octobre 2025, nous avons été invité·es à rencontrer le collectif d’artistes Tizintizwa, accueillis par Soumeya Aït Ahmed, Nadir Bouhmouch et Oumaima Abaraghe, actuellement en résidence à la Maison des Écritures de La Rochelle dans le cadre d’une recherche itinérante en Nouvelle Aquitaine. Ce collectif, composé d’artistes marocains, collabore pour ce projet avec avec le FRAC Poitou-Charentes et différents partenaires de Nouvelle-Aquitaine pour la production de leurs œuvres. Tizintizwa réunit des artistes visuels, des graphistes ou encore des artistes travaillant le cinéma/la vidéo, l’écriture et le travail d’archives. Il s’agit donc d’un collectif multidisciplinaire.

Lors de notre rencontre, un atelier nous a été proposé et présenté comme une «pseudo-exposition». En effet, des séries d’images réunissant des travaux photographiques, des peintures ou encore des dessins étaient disposés sur plusieurs tables, sans titre ni cartel, mais accompagnés de post-it à disposition.

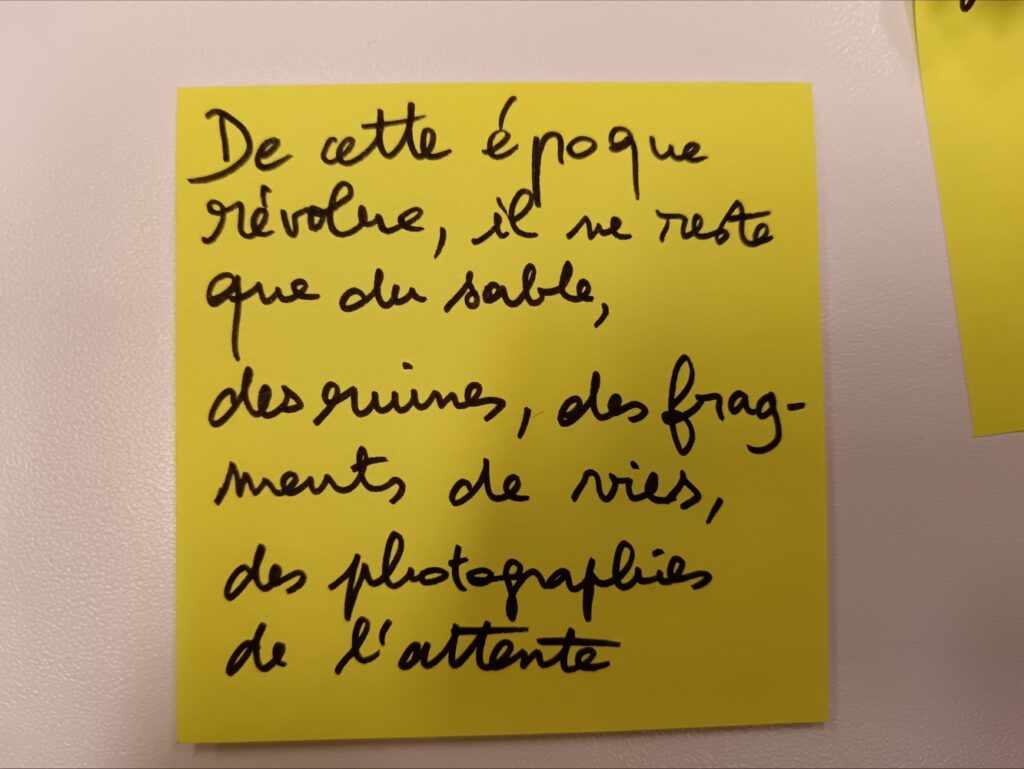

L’exercice consistait à observer ces séries et à y associer, sur les post-it, des mots ou expressions traduisant nos ressentis face à chaque ensemble d’images. Dans un second temps, nous nous sommes réunis par groupes (composés d’étudiant·es de la classe préparatoire et de publics extérieurs) autour des tables. Cette nouvelle étape de l’atelier consistait à réunir les mots présents sur les tables respectives de chaque groupe et de créer une phrase en les utilisant.

Cette mise en commun collective a permis de mettre en lumière les impressions communes ou divergentes suscitées par chaque série.

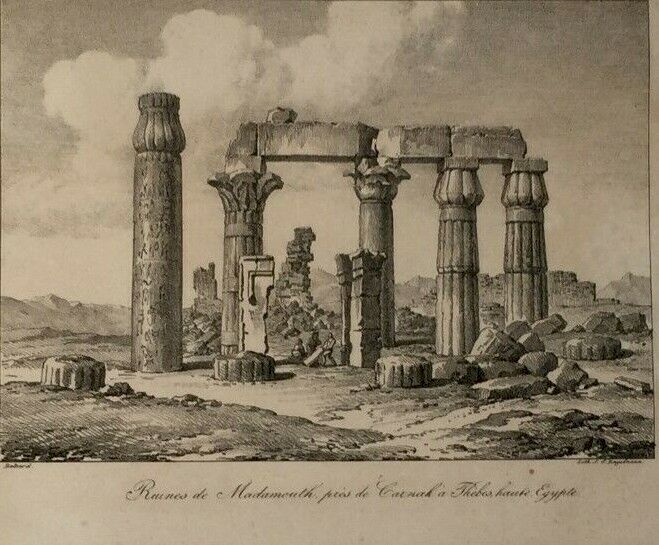

Après cela, les artistes nous ont expliqué l’origine et le sens de ces productions. Il s’agissait donc d’un ensemble d’œuvres sur le Maghreb, du 19eme siècle jusqu’à aujourd’hui. Ces images étaient réunies selon une narration chronologique nous comptant « l’histoire du Maghreb » vue à travers un regard occidental, celui, principalement, des artistes européens.

La première série évoquait le Maghreb durant les débuts de la colonisation avec notamment des œuvres d’Eugène Delacroix comme Femmes d’Alger dans leur appartement, images traduisant une fascination occidentale pour un « exotisme oriental » et une volonté de «dévoiler» l’inconnu (en plaçant dans ce terme la violence de l’acte de dévoilement).

Les séries suivantes présentaient des paysages de ruines et de grands espaces majoritairement vides. Cette lecture de l’espace, à la fois romantique et biaisée par un regard condescendant sont en lien avec un processus de légitimation de la colonisation, engagée au XIXème et XXème siècles qui voulait « revaloriser » ces espaces déserts et re-fertiliser les terres. Ce tropisme colonial a perduré jusqu’à aujourd’hui, insinuant le mensonge opposant autochtones incapables de travailler une terre que les colons blancs parviendraient à mettre en culture.

Un autre ensemble d’images montrait des images d’architecture, des cartes postales du Maroc, de la ville de Casablanca et du quartier de Bousbir notamment. On apprend à travers cela que cette ville est devenue un espace d’expérimentation architectural et qu’au début du XXème siècle, c’est un «petit Paris» qui voit le jour avec ses architectures innovantes, infrastructures mais aussi ses lieux de loisirs et d’oppression. Sur une de ces images montrant le quartier de Bousbir, quartier de prostitution au service du protectorat français, on y découvre des prostituées forcées à prendre la pose, dont certaines prisonnières de cette enceinte.

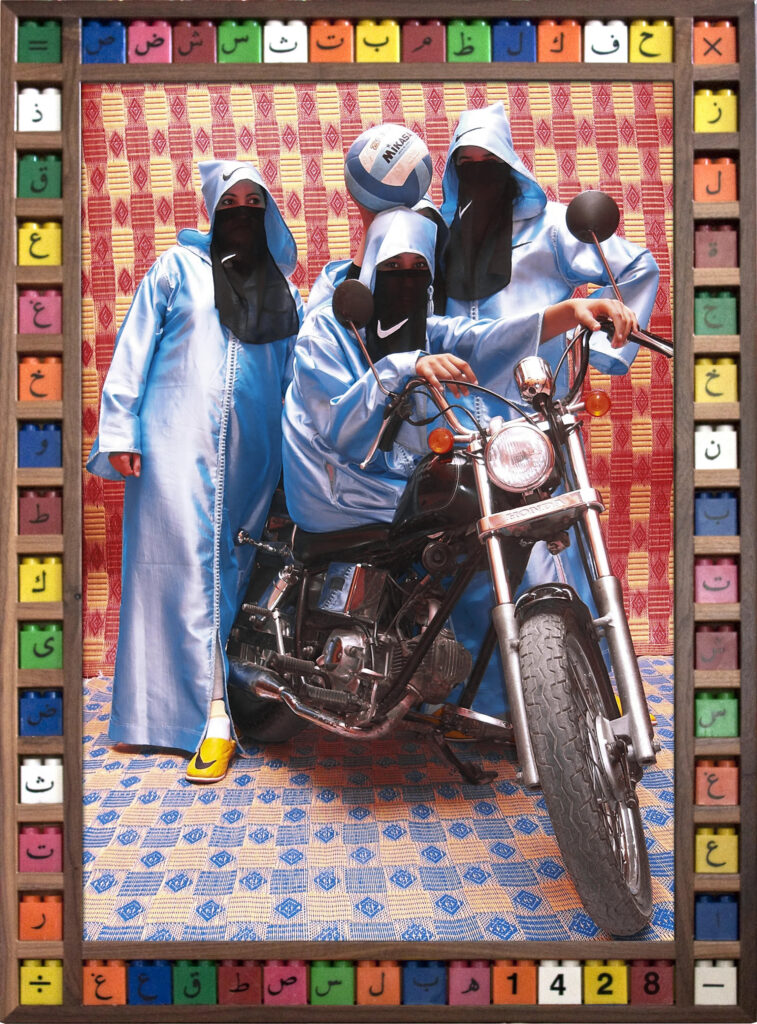

Enfin, dans la série finale, une rupture s’opère. Elle retranscrit une sensation d’émancipation. Il s’agissait de plusieurs photographies contemporaines de personnes maghrébines portant des habits traditionnels assumés. Cela dépeint également une révolution féminine (elles travaillent et portent des vêtements d’homme).

Toutefois , ces photos exposent un paradoxe car elles renvoient à une image très commerciale des traditions maghrébines et cultivent, elles aussi parfois des clichés dont les auteurs et autrices sont pourtant issu·es du Maghreb. Les images deviennent alors d’une certaine façon complaisante envers un regard qui aujourd’hui encore entretient une manière de voir l’Afrique du Nord réduisant la complexité des cultures maghrébines en la conformant à un fantasme colonial orientaliste.

Cet atelier proposé par le collectif Tizintizwa nous permet alors une réflexion autour des idées reçues qui entourent la façon dont on perçoit l’autre mettant en lumière l’effacement culturel et les stéréotypes envers le Maghreb. Il nous apprend aussi le pouvoir des images qui nous acculturent pour le meilleur et pour le pire. Ces œuvres et documents qui font partie de notre panorama général de cette partie du monde ont construit un regard que le collectif Tizintizwa s’emploie à déconstruire avec une grande justesse.

Pour aller plus loin :

Le compte instagram du collectif https://www.instagram.com/tizintizwa/

Sur le quartier de Bousbir sous le protectorat français : https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2011-09/j-ai-tant-aime

Sur l’art contemporain marocain, une exposition actuellement au FRAC Méca à Bordeaux : https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/aita/

Décolonial ? Un épisode de la chaine POLITIKON https://www.youtube.com/watch?v=XApz_yxiMrk

Compte-rendu de rencontre réalisé par Swan Gadiou et Pauline Roesslinger, étudiant·es en CPES-CAAP