Retour sur une exposition de l’artiste rochelais Louis Guillaume à la Chapelle des Dames Blanches

Louis Guillaume est né en 1995 à Rennes, puis après l’obtention de son DNSEP (Diplôme National d’Expression Plastique – Master) à l’Ecole Européenne d’Art de Bretagne (Rennes), il ne tarde pas à multiplier les résidences dans divers pays, tel que les Philippines et le Brésil. C’est aujourd’hui à la Rochelle qu’il a trouvé son ancrage et qu’il y développe aujourd’hui son travail d’artiste.

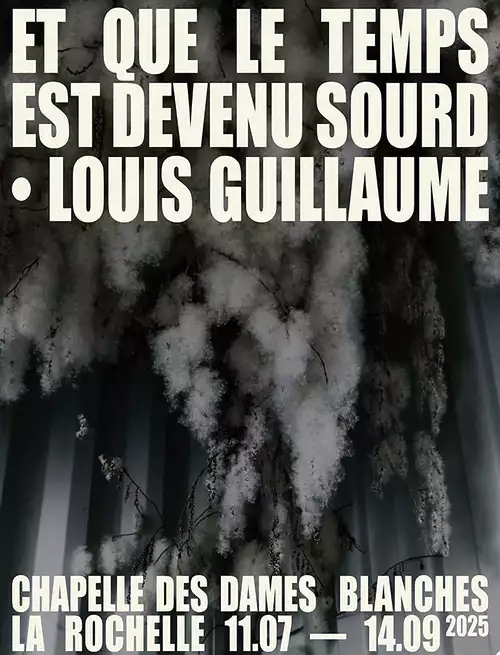

Cette année, invité à exposer à la Chapelle des Dames Blanches (espace d’art contemporain de la ville de La Rochelle) où a été présenté son projet le plus récent, intitulé Et que le temps est devenu sourd, qui est l’aboutissement de plusieurs années de recherches.

Son travail artistique se nourrit du vivant, en effet il travaille (voire collabore) avec des matières organiques comme le lierre, la stipa (cheveux d’ange), ou encore le peuplier dans toutes ses formes (Ex : la bourre du peuplier).

Cet « artiste cueilleur » s’intéresse néanmoins aussi aux liens plastiques entre nature et éléments issus de l’industrie humaine. Au sein de ses œuvres il articule les végétaux avec des objets variés qu’il glane dans son atelier (un grand plateau situé dans un immeuble de bureaux désaffectés) floutant ainsi la frontière entre l’industrie et l’organique.

Lorsque nous entrons dans l’exposition nous passons une porte grinçante faisant écho au texte introductif que sa sœur a écrit sur l’exposition. Nous comprenons finalement que le fil rouge de son exposition est le peuplier qu’il utilise par exemple dans une de ses œuvres qui consiste en un agencement de branches de peuplier dont la bourre aura fini par éclore lors de l’exposition en un renouveau qui permettra plus tard la pousse d’autres peupliers : une sorte de mort qui donne la vie.

Si Louis Guillaume utilise des techniques traditionnelles comme la colle de peau (colle composée de peau, tendons, cartilages d’animaux) qui lui permet de tendre ses toiles et de les rendre imperméables, plus industrielle est l’usage de la brûlure au chalumeau qui lui sert à travailler la surface de ses matières naturelles. Le stipa, que Louis La côtoie depuis tout petit, est un des autres éléments qu’il utilise régulièrement dans ses installations en la cardant puis en en habillant des structures métalliques (un autre article rédigé par les étudiant·es de la CPES-CAAP de la promotion 2024-2025 traite de cette matière végétale et de cette partie du travail de Louis Guillaume).

Au fond de la chapelle, mettant l’accent sur le lien entre matière organique et éléments issus de l’industrie humaine, Louis Guillaume confronte un amas de lierre (qui a encerclé un arbre qui aujourd’hui a disparu) à une forme qui le reproduit à l’identique avec du câble et face auxquels nous nous trouvons perturbés, peinant à distinguer le lierre du câble.

L’exposition se termine par un dessin d’un peuplier fait au charbon de bois à côté duquel le spectateur est invité à inscrire sa taille en comparaison avec l’arbre.

Dans cette installation, les éléments se répondent et s’interrogent par leurs formes et aspects et nous amènent à reconsidérer la fracture entre l’humain et la « nature » (le texte introductif de Jeanne Guillaume se référant à l’ouvrage par-delà nature et culture de l’anthropologue Philippe Descola). La philosophie que sous-tend le travail de Louis Guillaume nous demanderait en somme de réhabiliter l’observation du monde dont l’homme ferait partie intégrante sans plus se considérer comme un élément extérieur à lui. Et que le temps est devenu sourd est une tentative pour que les liens se renouent.

Compte-rendu de visite co-rédigé par Maël Delcroix et Léna Lousteau